La vie est une question de priorité

12 juin 2003, suite

Le Docteur Durant me reçoit à l’hôpital Pompidou, le visage aussi peu expressif qu’un savon marseillais – comme lors de notre précédente entrevue – mais derrière lequel je sens poindre cette fois-ci une impuissante contrariété.

Je lui décris mon enfer avec moult détails, conscient que je ne suis malheureusement ni le premier ni le dernier à déverser ainsi mes tripes sur son bureau. Quand je sors dans la rue, j’ai mal à en crever. Chaque véhicule qui freine oui qui klaxonne, chaque être humain qui tire un peu sur ses cordes vocales, chaque coin de trottoir est une atteinte à ma vie, à mon intégrité, à mon être. Je ne suis plus chez moi nulle part, tel un poisson pêché au large que l’on aurait immergé dans un bocal en forme de boule sur lequel tambourinerait une meute d’enfants, cruels par jeu et inconscience. Je suis devenu une immense douleur, ravivée seconde après seconde par tout être ou objet gravitant alentours.

Parallèlement, mes sifflements sont toujours aussi agressifs.

Il me semble parfois que ma tête va imploser sous la violence de l’impact.

Il m’arrive souvent d’espérer que cela se produise.

Je dors si peu.

Je dors si mal.

Le Docteur Durant m’écoute en dodelinant de la tête puis m’assène son verdict : « c’est un début de dépression, ce n’est pas bon. » Sans blague ! Pourtant il m’avait assuré quelques jours auparavant que je ne souffrais d’aucun mal, que tout allait bien, que l’été approchait et que les jeunes filles en fleur me faisaient de la jupe et de l’œil. Alors pourquoi diable tomberais-je en dépression ? C’est absolument ridicule !

Voilà qu’il me tend les coordonnées d’un psychiatre spécialisé dans les cas semblables au mien. Ainsi donc, je ne serais pas un cas isolé ! Des hordes de gens en parfaite santé se rendraient voir ce cher Monsieur ! Des hordes, peut-être pas, mais un nombre suffisamment important d’individus – parfaitement sains, bien entendu – pour qu’il puisse en vivre à 100%.

Au moins j’ai des raisons d’espérer qu’il me comprendra, lui… Mais il me faut tenir jusqu’au moment où je vais pouvoir rencontrer ce Gérard Majax. L’urgence est clairement là : une prescription d’une bonne drogue légale qui m’évitera de commander un Magnum sur ebay – le flingue, pas la glace dont les gens, parfaitement sains eux, vont s’empiffrer sous la chaleur estivale. Et de m’en tirer une boulette dans la tempe.

Visiblement le Docteur Durant n’est pas enchanté à l’idée de m’approvisionner en petites pilules. Et pour cause : je n’ai aucun problème !

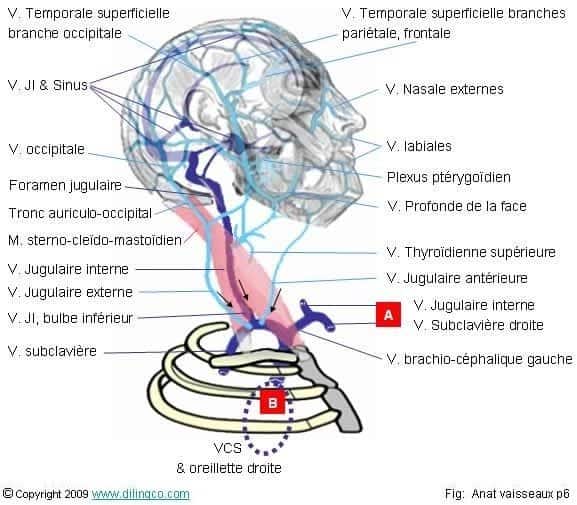

Je ne sortirai pas de cette pièce sans ce bout de papier car je sais que ma survie en dépend. Devant mon insistance il cède sous la forme d’un cocktail de Lexomil et de Vastarel, un autre vasodilatateur qui « entraîne beaucoup moins de réactions de rejets telles que vous avez eues avec le Trivastal. »

C’est donc en sursis que je quitte l’hôpital après un rapide passage au service administratif où une secrétaire qui a visiblement fait carrière chez Michelin – bourrelets inclus mais sourire en moins – m’éconduit sèchement au son d’un « vous vous êtes guéri, vous n’avez plus rien à faire ici. »

je crois que les gens ne comprennent la douleur interne que lorsque que ça les touche eux-mêmes……un croque-mort ne pleur pas et n’a jamais de peine quand il enterre ses clients mais le monde s’effondre autour de lui quand la mort le touche personnellement….tout ça pour dire que l’on ne peut que compatir et savoir être present aux bons moments pour les personnes de son entourage proche ou lointaines qui souffrent en silence la plus part du temps………pensez y la prochaine fois, prenez le temps de vous interresser aux gens et le monde ira mieux

A qui s’adresse ce message “gentil” anonyme ? à défaut de préciser ton identité (tape ton pseudo sur “Nom d’URL) précise au moins le but de ce sermon qui se termine en sentence.